紙にも目がある?縦目・横目ってなに?【印刷豆知識シリーズ】

皆さんが普段使っている紙には”目”があるのをご存知ですか?

今回の記事では、印刷業界でもよく耳にする紙目のお話を、身近な例を交えて解説していきます。

紙の目ってなに?2種類ある紙目

”目”といっても人間のような目ではなく、言わば「紙の繊維の流れ目」のことを指しています!

どうして「紙の繊維の流れ目」ができるのかというと、紙を作る工程に秘密があります。

紙を作る際、水に溶かしたパルプを機械に流しながら製造していくのですが、そのときに流し込んだ進行方向に繊維が揃いやすくなります。紙目というのは、その方向のことを示しています。

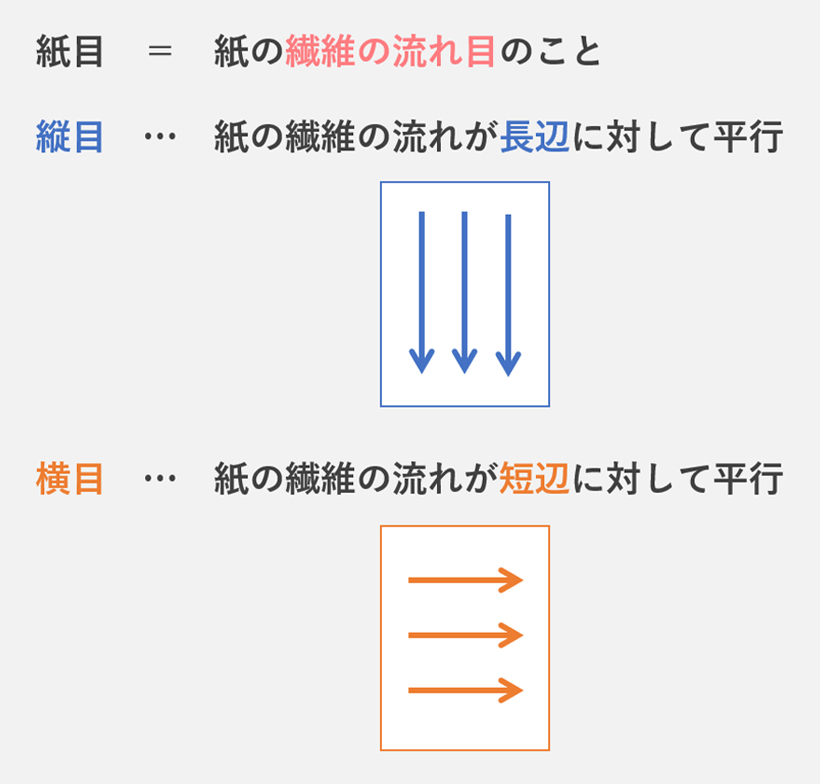

また、紙目には「縦目(T目)」と「横目(Y目)」の2種類あり、主な違いは下記の通りです。

「縦目」と「横目」、どうやって使い分けているの?

紙目は印刷する際にとても重要な要素です。方向を間違えてしまうと仕上がりに大きな影響を与えます。

その理由のひとつとしては、繊維が並んでいる方向に対して、紙の強度や柔軟性が異なることです。

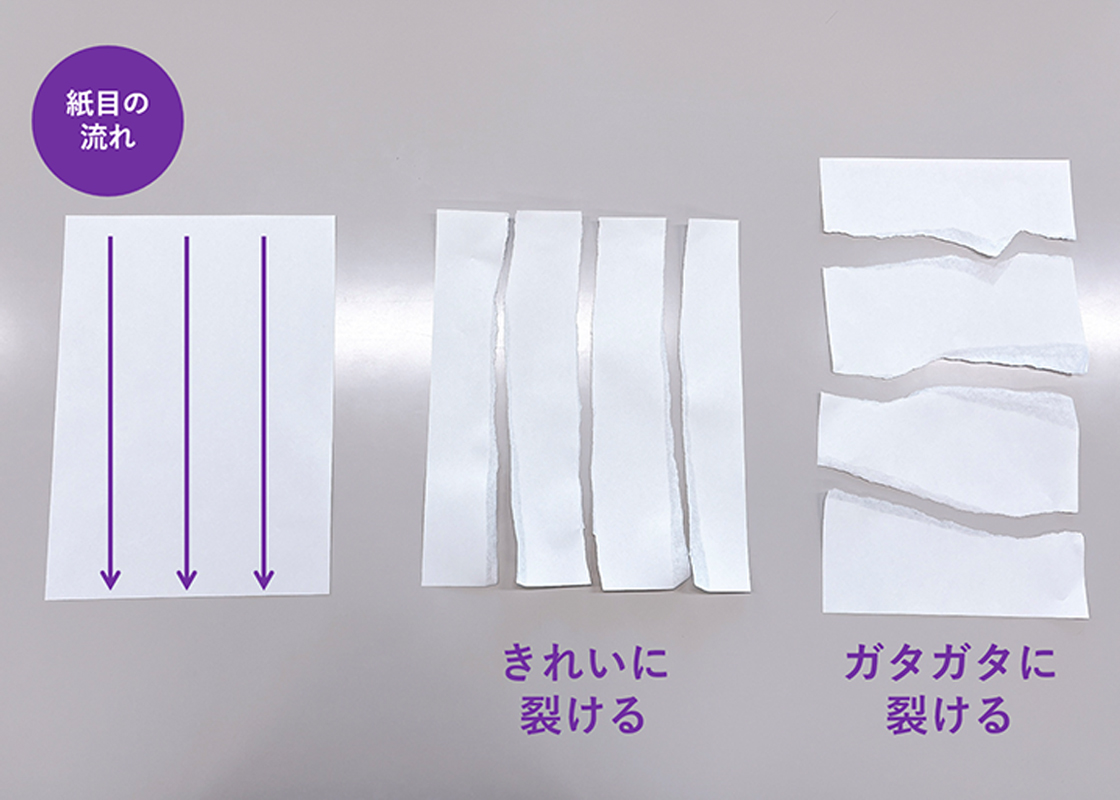

実際にA4サイズのコピー用紙を裂いたときの違いを見てみましょう。

この用紙は紙の繊維の流れが長辺に対して平行なので、縦方向の方がスーッと破きやすいです。一方で、横方向に破いたものは少しガタついていますよね。

ティッシュペーパーだと縦横の裂きやすさの違いがより顕著に出るので、ぜひ試してみてください!

また、書き込みの際も紙目の影響を受ける可能性があります。

紙目の方向によって書きやすさやインクの滲み具合、滑り具合が変わることがあるので、特にペンや鉛筆を使用するノートのような印刷物は、注意が必要です。

このように、用途によって適切な紙目の方向を選ぶことが大切なんです。

身の回りにある印刷物は全て「紙目」を考えて作られている!

皆さんが普段目にするチラシやポスターは、全て紙の目を考えて作られています。身近なものを例に、どんな風に工夫されているかを見ていきましょう。

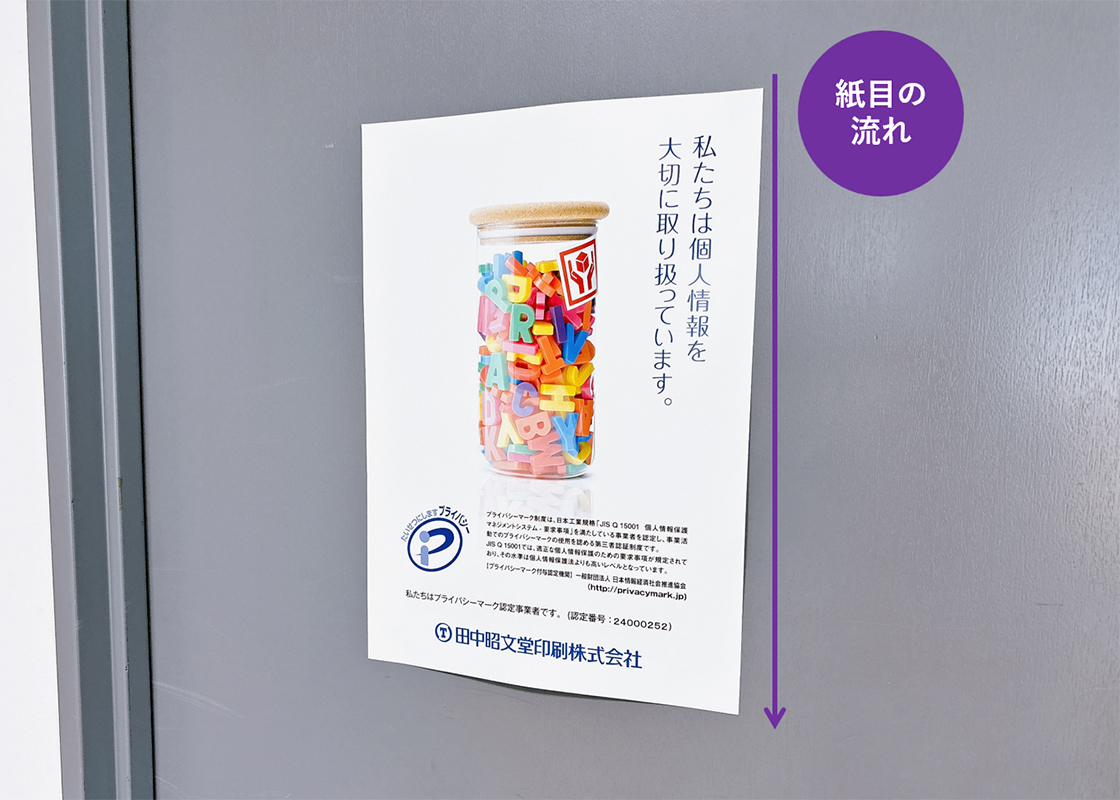

チラシ・ポスター

駅前などに貼りだされているポスターや、ラックに入っているチラシ。これらのほとんどは縦目(長辺に対して目が平行)の紙が使われています。

縦目にすることで、ラックにチラシを立てて置いたときでも紙の強度のおかげで前に倒れづらく、ピンと立てて飾ることができます。

ポスターも同様で、横目(短辺に対して目が平行)にしてしまうとペロンと重みで剝がれやすくなってしまうため、縦目になっています。

折りリーフレット・中綴じパンフレット

印刷物を作る際は、基本的に縦目(長辺に対して目が平行)の紙を使うことが多いのですが、折り加工があるときは横目(短辺に対して目が平行)の紙を使います。

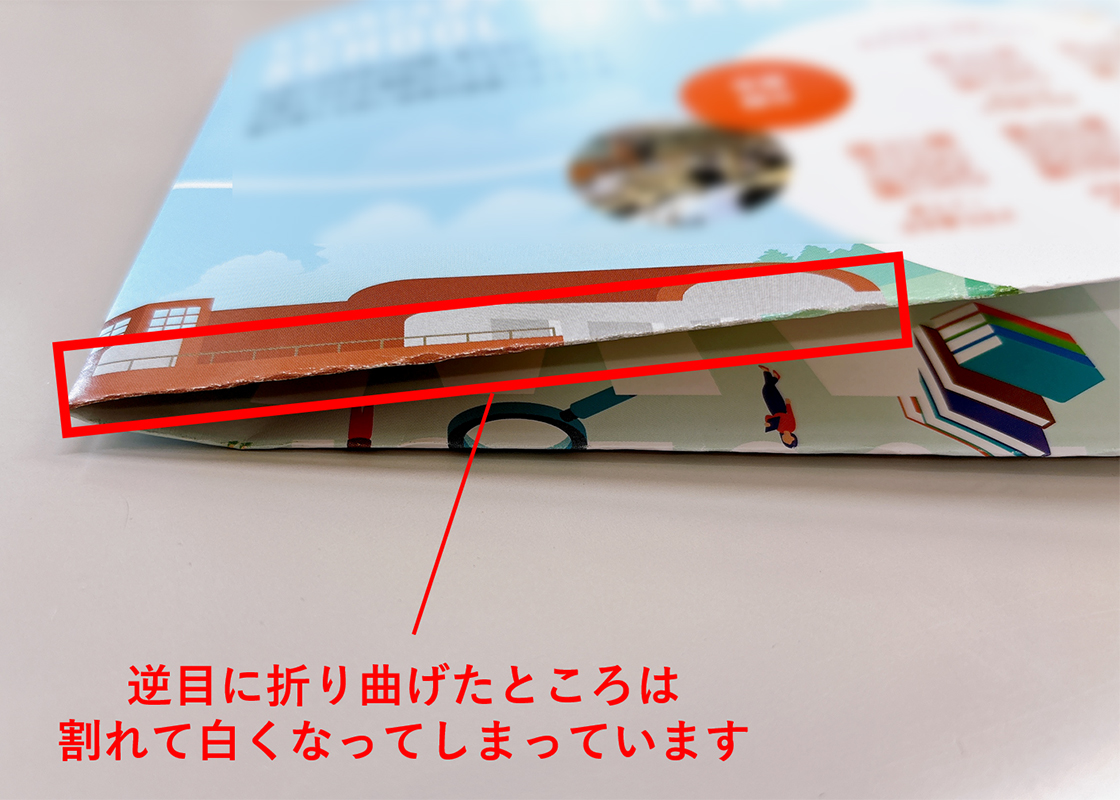

というのも、折り曲げる方向に対して平行に目が走っていないと、折った部分が割れてしまったり、きれいに折れなかったりするからです。

試しに折りリーフレットを逆方向に折ってみた写真をご覧ください。よく見ると、紙目に沿って折られたところよりもガタついています。さらに、イラストの茶色い部分が割れて白くなってしまっているのがわかるでしょうか。

背中を針金で留められているような中綴じパンフレットも同様で、2つ折りにされた紙が積み重なって出来ているような冊子の構造上、横目を使うことできれいに仕上げています。

本などの分厚い冊子

文庫本や教科書、参考書といったある程度ページ数の多い無線綴じの冊子は、縦目(長辺に対して目が平行)の紙を使うことが多いです。

無線綴じ冊子は中綴じ冊子と違い、本文はバラバラの平らな紙が集められて背中を糊付けされてできた冊子です。本文の用紙に横目(短辺に対して目が平行)を使ってしまうと、本を開くときに紙の強度が横方向についてしまい読みにくくなったり、波を打ったようにシワがついたりしてしまいます。

適切な紙目にすることで、ストレスなく本を開くことができ、読みやすくなっているんです。

まとめ

いかがでしたか?最初に「紙の目」と聞いたときは「なにそれ!?」と驚いた方もいるかもしれませんね。ぜひ日常の中で紙を折り曲げたり破ったりしてみると、おもしろいと思いますよ!

昭文堂では、生産管理課という部署がいつも適切な紙を選んでおり、きれいに仕上がった商品をお客さまにお届けできるように日々尽力しています。

繊維の流れは目で見て分かるものではありませんが、「紙ひとつとってもこんな風に工夫されてるんだなぁ」と感じてもらえたらうれしいです!

以上、印刷に関するちょっとした豆知識でした。

紙の目によって食べやすさもちがうのかなぁ?